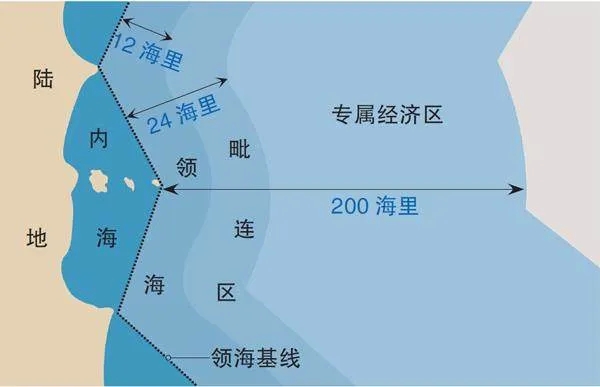

在各类军事新闻报道中,经常听到“领海”的概念,也就是国家的“海上领土”,通常国家的领海宽度为从基线量起的12海里。

那“12”这个数字是怎么来的?为何不是10海里,或是15海里?

在17世纪之前,各国对领海并没有什么强制性规定。到17世纪末,随着地理大发现的结束,殖民大国纷纷建立强大的海军,从此海洋控制权成为世界列强争夺的焦点。

因此在16世纪到17世纪之间,几种不同的关于领海宽度的观点被相继提出,如当时西方主张的“两日航程”,相当于100海里到120海里,以及“视力所及地平线”等。

到1702年,荷兰学者宾刻舒克提出了一个非常实用的主张,其核心观点认为,如果在某海域内航行的船只能被与该海域接邻的陆地上的人所胁迫,那么这个范围内的海域即归岸上国家所拥有。

简单来说,陆地国家的权力,以其武器所及最远之处为终点。这一理念被后世简单粗暴地理解为“大炮射程说”。

随着火炮技术的进步,18世纪的大炮射程大致在5.6公里,换算过来大约为3海里,于是这个距离逐渐成为大多数欧洲国家认可的领海宽度。

可技术在不断发展,大炮的射程并不是一成不变的,如1918年的“巴黎大炮”,有效射程达到了惊人的131公里,超过了70海里。

并且诸多沿海国家对海洋资源的渴求日益强烈,冲突频频爆发,于是在20世纪初,“大炮射程说”被各海洋大国无情推翻。

令人印象深刻的当数冰岛。由于鳕鱼贸易是冰岛的经济支柱,为保护鳕鱼资源,冰岛在20世纪与英国爆发3次“鳕鱼战争”,最终将专属渔区宽度从4海里一下扩张到200海里。

眼见冰岛成功维护了自己的海洋权益,于是很多国家紧跟其后,宣布自己的领海宽度为200海里。

面对这样的局面,联合国于1958年召开了第一届海洋法会议,领海宽度自然而然地成为争议焦点,但此次会议并没有确定统一的领海宽度。

发达国家为保障其船只在世界各地的航行自由,坚持认为拥有较窄的领海宽度即可,相反,发展中国家则迫切希望扩大对海洋资源的控制范围。

如美国主张领海宽度为6海里,苏联认为应由国家自主决定,宽度在3海里到12海里之间,也有国家坚持冰岛主张的200海里。

最后在谈判桌上,12海里领海制度作为一个折中方案,逐渐获得各国的广泛支持。比如,我国早在1958年就采纳了苏联提出的主张,公布了12海里领海制度。

其他国家则历经3次马拉松式的谈判,直至1982年《联合国海洋法公约》诞生,才明确规定了国家的领海宽度不超过12海里。